Kaki jo konkretny wótběg projekta?

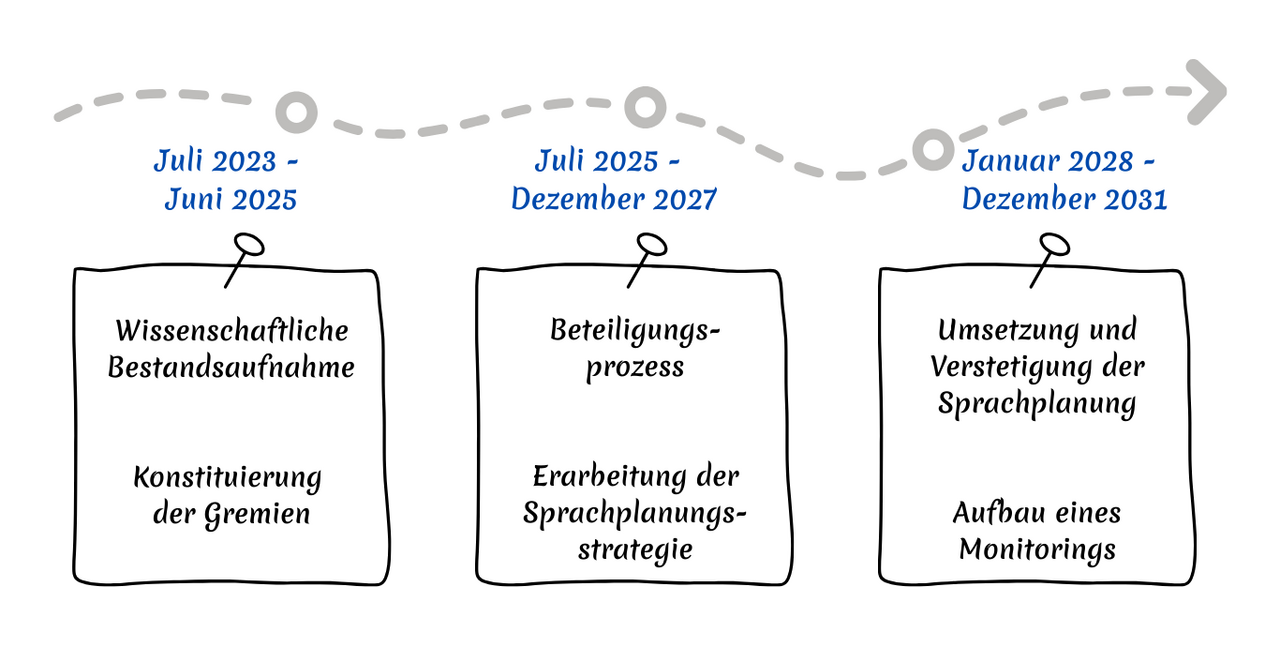

In der ersten Projektphase (2023-2025) werden durch die Wissenschaftler:innen des Sorbischen Institus die für den Sprachplanungsprozess der niedersorbischen Sprache notwendigen inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen geschaffen. Diese ausführliche wissenschaftliche Bestandsaufnahme fußt auf die Erfahrung, dass es bereits mehrmals Versuche gegeben hat, eine solche Sprachplanung für die sorbischen Sprachen zu institutionalisieren, diese aber nicht erfolgreich zu Ende geführt und in der Praxis auch nicht umgesetzt wurden. Durch eine genaue Betrachtung der gesellschaftlichen und politischen Mechanismen, die der Sprachrevitalisierung zugrundeliegen, können gezielt Maßnahmen und Formate entwickelt werden. Zudem haben sich in den letzten Jahren die Akteurskonstellationen in sorbischen Institutionen und Gremien durch Neubesetzungen verändert. Ziel der Bestandsaufnahme ist es, grundlegende Daten und Informationen zur Situation des Niedersorbischen so aufzuarbeiten, dass diese allen Prozessbeteiligten als Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Dazu soll die Forschung zur Entwicklung der niedersorbischen Sprache in den letzten drei Jahrzehnten zusammengefasst und ausgewertet werden. Darüber hinaus werden internationale Beispiele erfolgreicher Revitalisierungsbemühungen analysiert und die Ergebnisse in den Beteiligungsprozess integriert.

Der eigentliche Dialogprozess, im Rahmen dessen die Serbska rěcna strategija erarbeitet werden soll, findet ab Juli 2025 statt. Er baut unmittelbar auf der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme auf. Das Verfahren sieht drei parallele Prozesse vor, die einerseits eine breite Beteiligung der Sprachgemeinschaft und anderer relevanter Akteure ermöglichen, zugleich aber auch wissenschaftliches Wissen angemessen berücksichtigen soll. Die Bausteine sind die beiden Gremien (Strategiegruppe und Beirat), Planungs- und Zukunftswerkstätten sowie ein Online-Dialog.

Die Strategiegruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen etwa einmal pro Quartal und entwickelt auf Basis der Ergebnisse der Begleitforschung, der Werkstätten und des Online-Dialogs gemeinsam die Grundlagen einer niedersorbischen Sprachplanung. Die Beratungen werden durch das Projektteam vorbereitet, moderiert und inhaltlich nachbereitet. Die Ergebnisse offener Diskussionen werden dokumentiert und so aufbereitet, dass beschlussfähige Formulierungen entstehen, über die das Gremium dann entscheidet. Die Entscheidungsregeln werden vom Gremium selbst festgelegt.

Zusätzlich sind zwei weitere Beteiligungsformate angedacht. Zum einen sollen themenbezogen Planungs- oder Zukunftswerkstätten durchgeführt werden, in denen spezifische Probleme detaillierter bearbeitet werden können (z.B. zur Verbesserung des Kontaktes von Niedersorbischsprecher:innen und Schüler:innen, zur Unterstützung von Eltern, zur Weiterentwicklung der Erwachsenbildung, zur Sprachanwendung in der Wirtschaft, zur Schaffung virtueller Sprachräume). Dadurch können spezifische Problembereiche unter Einbeziehung von Betroffenen, Interessierten und Expert:innen analysiert und Handlungsempfehlungen gemeinsam entwickelt, formuliert und abgestimmt werden. Die Werkstätten werden durch das Projektteam vorbereitet, moderiert und inhaltlich nachbereitet. Die Ergebnisse werden dokumentiert, als Handlungsempfehlungen aufbereitet und der Strategiegruppe zugearbeitet.

Ein weiteres Instrument ist der Online-Dialog. Dieser richtet sich sehr breit an die Sprachgemeinschaft und interessierte Bürger:innen und dient dazu, grundsätzliche Positionen zu diskutieren und ein Meinungsbild zu gewinnen. In einem solchen Dialog können Elemente der offenen Aussprache mit Abstimmungen verknüpft werden. So können z.B. allgemeine Präferenzen und Positionen ermittelt und abgefragt werden. Dies betrifft strategische Optionen wie beispielsweise die Fokussierung des Unterrichts auf wenige Schulen und dadurch Schaffung einer kleinen Zahl besser ausgebildeter Sprecher:innen versus die Ausbreitung in die Fläche zur Sicherung des Zugangs. Außerdem können Meinungsbilder und typische Argumentationsmuster erfasst werden (z.B. Einstellungen zur Sprache ("Sprachprestige") oder Meinungen zur Revitalisierung).

In der letzten Projektphase (2028-2031) soll die durch die Strategiegruppe in der vorherigen Projektphase erarbeitete Serbska rěcna strategija umgesetzt werden. Zu den Aufgaben dieser Umsetzungsphase gehören die Kommunikation der Serbska rěcna strategija in der Öffentlichkeit, die Erprobung der Maßnahmen, die Etablierung eines kontinuierlichen Monitorings sowie die Fortschreibung der Sprachstrategie.

In dieser Phase wird auch die Koordination des Prozesses an eine im Vorfeld zu errichtende Struktur übergeben, die im weiteren Verlauf als Sprachplanungsorgan für die niedersorbische Sprache fungiert. Sie darf als solche Entscheidungen auf dem Gebiet der Sprachrevitalisierungsplanung treffen, die von den am Sprachplanungsprozess beteiligten Akteur:innen getragen werden. Auch in dieser Projektphase werden durch Dialogveranstaltungen (z.B. Vorträge, Workshops, interaktive Onlineformate) aktuelle Bedarfe und Hürden in der niedersorbischen Sprachgemeinschaft identifiziert und in die Sprachplanung implementiert.

WICHTIG: Die Serbska rěcna strategija ist kein statisches Dokument, sondern soll kontinuierlich fortgeschrieben werden. Hierbei sind die Erfahrungen der Beteiligten bei der Umsetzung von Maßnahmen, aber auch Veränderungen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, denn naturgemäß können sich die Prioritäten im Laufe der Zeit verändern. Am Ende der Projektlaufzeit im Jahr 2031 soll die Arbeit der neuen Struktur verstetigt sein, d.h. ihre Anerkennung innerhalb des sorbischen Institutionengefüges und der Zivilgesellschaft ist gefestigt und ihre langfristige Arbeitsfähigkeit kann durch bereitgestellte finanzielle Mittel sichergestellt werden. Darüber hinaus sollten die erarbeiteten Ergebnisse eine hohe Verbindlichkeit insoweit haben, dass relevante Akteure ihr Handeln tatsächlich an der Serbska rěcna strategija ausrichten und kollektive Vereinbarungen einhalten.

Wie viele Menschen heute noch in der Niederlausitz sorbisch sprechen, ist nicht bekannt. Da viele ältere Menschen darunter waren, ist anzunehmen, dass es inzwischen weniger sind. Gleichzeitig wächst in letzter Zeit wieder das Interesse an der Sprache, was z.B. daran deutlich wird, dass die Sprachkurse der Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu/Schule für niedersorbische Sprache und Kultur in Cottbus/Chóśebuz immer wieder neue Teilnahmerekorde verzeichnen oder erste Eltern wieder damit beginnen, Sorbisch in der Familie zu sprechen.

Mutmaßlich im 7. Jahrhundert begann der westslawische Stamm der Lusitzi die heutige Niederlausitz zu besiedeln und brachte damit auch die Sprache in die Region, die wir heute als „Sorbisch“ oder „Wendisch“ bezeichnen. In der bäuerlich geprägten Lausitz wurde die Sprache über viele Jahrhunderte alltäglich genutzt. Mit der Erfindung des Buchdrucks ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich über die Herausgabe von Bibeln, Gesangsbüchern und Psalmen eine eigenständige, vom Obersorbischen abgrenzbare Schriftsprache. In der Zeit der preußischen Herrschaft gab es in einigen Gegenden bereits erste Maßnahmen, die den Gebrauch des Sorbischen einschränken sollten.

Wie viele andere europäische Minderheitensprachen wurde auch die sorbische Sprache im 20. Jahrhundert aus immer mehr Bereichen zurückgedrängt. Kirche, Staat und Wirtschaft setzten auf deutsche Einsprachigkeit. Wendisch galt als unmodern. Die Nationalsozialist:innen versuchten nach ihrer Machtergreifung zunächst, sorbische Strukturen wie beispielsweise die Domowina für ihre Ziele zu vereinnahmen. Aus dem Widerstand der Sorben/Wenden folgten 1937 schließlich Tätigkeitsverbote für die meisten sorbischen Organisationen und die öffentliche Nutzung der Sprache wurde stark eingeschränkt – zum Beispiel, indem sorbischsprachige Pfarrer oder Lehrer in deutschsprachige Gebiete versetzt wurden und umgekehrt. Zur Germanisierungspolitik gehörte auch, zahlreiche Orts- und Flurnamen einzudeutschen.

Ein großer Teil der sorbischsprachigen Bevölkerung entschied sich angesichts der Diskriminierung und Repressalien, aber auch, weil Mehrsprachigkeit als schädlich oder Sorbisch als veraltet angesehen wurden, dafür, die sorbische Sprache nicht mehr aktiv an die eigenen Kinder weiterzugeben. Nach Kriegsende gab es Bemühungen, die Sprache durch die Einführung von Schulunterricht an die jüngeren Generationen zu vermitteln. Die Möglichkeiten, außerhalb der Schule Sorbisch zu sprechen, wurden jedoch immer weniger. Schließlich wirkten sich auch die Umsiedlungsmaßnahmen im Zuge der Kohleförderung negativ aus, da einstige Sprecher:innengruppen innerhalb eines Ortes zerrissen wurden.

Ende der 1990er Jahre wurde nach bretonischem Vorbild das Witaj-Modell an Kindergärten (und später auch Schulen) der Region eingeführt. Und obwohl bereits einige Tausend Kinder im Rahmen der bilingualen Bildung die sorbische Sprache erlernen konnten, bleibt der erhoffte Aufschwung der Sprachnutzung aus. Unsere technologiegeprägte und globalisierte Welt stellt die Sprache vor neue Herausforderungen: Kak móžomy ako rěcna zgromadnosć zwězane wóstaś, gaž geografiska distanca mjazy nam pśecej wětša buźo? Kak móžomy wjeliku licbu nowych słowow, kenž trjebamy, mejstrowaś?

Alle lebendigen Sprachen verändern sich. Wortschatz, Grammatik, Schreibweisen – das alles ist im täglichen Gebrauch verschiedenen Einflüssen ausgesetzt und verändert sich. Seien es aus anderen Sprachen übernommene Worte, aus der Mode kommende grammatikalische Regeln oder neue Rechtschreibungen. Bei weniger gesprochenen Sprachen kommen allerdings noch andere Faktoren hinzu. Hier gibt es einen mehr oder weniger direkten Druck durch die umgebenden größeren Sprachen (in der Lausitz durch die deutsche Sprache) und die Tendenz, für immer mehr Zwecke und immer öfter die “starke” Sprache zu benutzen. Damit verliert sich die “schwache” Sprache langsam. Erst ist es zu umständlich, die “schwache” Sprache zu benutzen, dann weiß man nicht mehr, wie man etwas in ihr ausdrücken kann und am Ende wird sie gar nicht mehr gesprochen. Ein Großteil der Sprachen auf der Welt macht diese Prozesse durch. Von den derzeit rund 6.000 Sprachen weltweit stirbt alle ein bis zwei Wochen eine aus. Damit geht ein Teil des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit, eine Ausdrucksform von Identität, Kultur, Heimat und auch Geschichte unwiederbringlich verloren.

Die Grenze zwischen normalen, lebendigen Sprachveränderungen und einem existenzbedrohenden Sprachverlust ist die sogenannte stabile Zweisprachigkeit. Das heißt, auch die “schwache” Sprache benötigt ihre Räume und ihre Funktionen, in denen sie „stark“ sein kann. Wenn sie in allen Bereichen mit der “starken” Sprache konkurrieren muss, wird sie auf die Dauer verlieren. Solche Prozesse sind nicht naturgegeben, und wir können ihnen gezielt entgegenwirken. In der Wissenschaft gibt es dafür verschiedene Konzepte und Begriffe.

Eine Variante ist, beim normalen Sprachwandel der lebendigen Sprachen von “Spracherhalt” zu sprechen. “Revitalisierung”, d. h. Wiederbelebung, meint hingegen Versuche, das Sterben einer Sprache aufzuhalten, die gesellschaftliche Präsenz einer gefährdeten Sprache zu erhalten und zu erhöhen und letztlich eine stabile individuelle wie gesellschaftliche Zweisprachigkeit zu erreichen. Beim Niedersorbischen geht es also nicht mehr nur darum, die Sprache zu erhalten, sondern um ihre Wiederbelebung („Revitalisierung“) und Weiterentwicklung. Viele Leute und Institutionen sagen, dass wir unsere Sprache revitalisieren wollen. Allerdings ist der Begriff nicht eindeutig. Deshalb werden wir darüber sprechen müssen, was genau wir mit einer „Revitalisierung der niedersorbischen Sprache“ meinen und welche Ziele wir wie erreichen wollen.

Normalerweise entwickelt sich eine Sprache durch den täglichen Gebrauch. Die Sprecher:innen bestimmen durch ihre Sprachnutzung, wo, wofür und wie die Sprache genutzt wird. Dafür benötigt man keinen "großen Plan". Gerade bei kleineren und bedrohten Sprachen fehlt jedoch meist der alltägliche Gebrauch, zumindest in vielen Themenbereichen. Oft wird dann lieber in die Mehrheitssprache gewechselt. Hier entwickelt die Sprachplanung Gegenstrategien. Der Begriff Sprachplanung beschreibt einen wissenschaftlich und politisch geleiteten Prozess, die Nutzung der Sprache mit bestimmten Maßnahmen zu beeinflussen. Im Falle von Niedersorbisch geht es natürlich darum, positiv zu beeinflussen, also den Gebrauch der Sprache zu ermöglichen und zu fördern. Es gibt drei große Bereiche, in denen „geplant" werden kann:

(1) Die "Korpusplanung": Hier werden z.B. Begriffe und neue Worte entwickelt oder überlegt, in welchen Bereichen es sinnvoll ist, solche Begriffe zu entwickeln und anschließend zu nutzen.

(2) Bei der "Statusplanung" geht es darum, den Status, also den Stellenwert einer Sprache, im Blick zu behalten und weiter zu entwickeln. Wie können wir beispielsweise das Gefühl abbauen, die "schwache" Sprache sei minderwertig? Wie können wir sie attraktiv für Jugendliche machen? Wo kann die Sprache überall verwendet werden? Wie machen wir sie in der Umwelt sichtbar?

(3) Die "Spracherwerbsplanung" widmet sich der Frage, wie man die Sprache am besten erlernen und vermitteln kann.

Weil jede Sprache anders ist und andere Rahmenbedingungen hat, gibt es leider keinen fertigen Plan, der für alle Sprachen funktionieren würde. Im Projekt versuchen wir daher, möglichst viele gelungene Sprachplanungsbeispiele zu sammeln und für den niedersorbischen Kontext anzupassen.